- ニュース一覧

- アクアマリンふくしまの珍種「コトクラゲのふしぎが判明!」水族館生まれの繁殖個体も多数展示中(Postbox-newsR Provided by Like-s)- 2025.09.14(日) 12:00

アクアマリンふくしまの珍種「コトクラゲのふしぎが判明!」水族館生まれの繁殖個体も多数展示中

Postbox-newsR Provided by Like-s

2025.09.14(日) 12:00

アクアマリンふくしまでは、本館1階「海・生命の進化」で底生性の有櫛動物「コトクラゲ」を展示しています。これまで謎が多かったコトクラゲですが、様々な生態が判明し、英文誌に掲載されましたのでお知らせします。

アクアマリンふくしまを含む共同研究グループは、昭和天皇が発見したことで知られる「コトクラゲ」というクラゲの仲間(クシクラゲの一種)について、幼生期に見られる「櫛板(しつばん)」という構造がどのように成長し、やがて消えていくのかを明らかにしました。

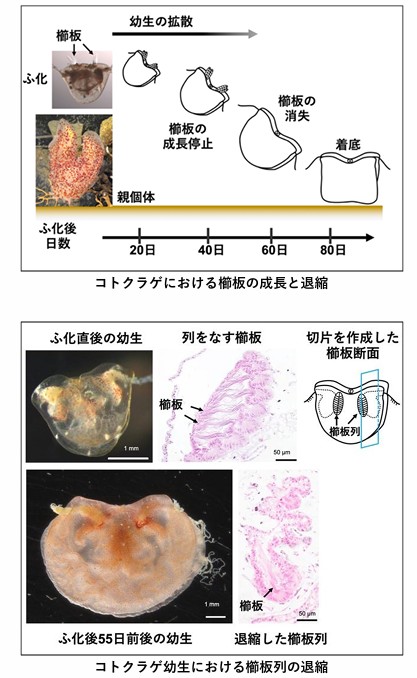

クシクラゲは、多数の繊毛(細かい毛のようなもの)からなる「櫛板」と呼ばれる遊泳器官を使って泳ぎます。コトクラゲの子ども(幼生)にも櫛板が見られますが、成長して海底で暮らすようになると、この櫛板は完全になくなります。この変化がどのように起こるのか、これまではよく分かっていませんでした。

今回の研究では、ふ化してから時間が経った幼生を段階的に調べたところ、櫛板が成長する時期と退縮していく時期があることが分かりました。そして、海底に定着する直前に櫛板を消失する仕組みを持っていることが、本種のユニークな成長のしかたと深く関わっていることが示されました。

今後は、このような仕組みの背景にある遺伝子や分子の働き、また他のクシクラゲとの比較研究などを通じて、コトクラゲがどのようにして海底で暮らす生き方を進化させてきたのかを、より深く理解できると期待されます。

■掲載論文 Zoological Science

■公表日 2025年9月3日

■題名

付着性有櫛動物 コトクラゲ Lyrocteis imperatoris(有櫛動物門クシヒラムシ目)の幼生期における櫛板の退縮機構

Degeneration of comb plates during larval stages in a sessile platyctenid ctenophore,

Lyrocteis imperatoris (Ctenophore, Platyctenida)

■経緯

アクアマリンふくしま、東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所の三浦徹教授、金原僚亮大学院生(当時)、幸塚久典技術専門職員による研究グループは、昭和天皇が発見したことで知られるコトクラゲというクシクラゲの仲間(有櫛動物、注1) を用いて、幼生の櫛板が成長、退縮する過程を明らかにしました。一般的にクシクラゲは、「櫛板(しつばん)」と呼ばれる多数の繊毛(注2)からなる構造を持ちます。コトクラゲの幼生にも櫛板が見られるが、底生性(注3) となる成体では完全に失われ、その発生過程や退縮の仕組みは未解明でした。本研究においてふ化後の異なる時期の幼生を組織学的に観察した結果、櫛板の成長と退縮を切り替え、着底に先立って櫛板を消失する仕組みの獲得が、本種の独特な生活史の進化に深く関与していることが示唆されました。今後こうした現象の背景にある分子機構やその他のクシクラゲとの発生過程の比較により、クシクラゲにおける底生性の特殊な生態の進化について理解が深まることが期待されます。

■特徴、 分かったこと

◆コトクラゲという深海性、底生性のクシクラゲにおいて、クシクラゲ類に共通する運動器官である櫛板が退縮し、底生性の生態に適応した形態となる過程を明らかにした。

◆クシクラゲの仲間のカブトクラゲやウリクラゲは繊毛の束である櫛板を利用して遊泳するという特徴を示すが、コトクラゲではプランクトン性の幼生期に見られる櫛板が着底までに完全に退縮し、遊泳能力を喪失する。コトクラゲ幼生における櫛板の発達過程を調べることで、櫛板の成長から退縮への切り替えが幼生のふ化後の発生過程において起こることが明らかになった。

◆本研究により、昭和天皇が発見したことで昔から知られるものの、生活史についての知見は非常に少ない深海性のコトクラゲについて、詳細な発達過程の知見が得られた。今後、独特な底生性のライフスタイルの獲得過程の解明にもつながることが期待される。

(注1)有櫛動物

一般にクシクラゲとも呼ばれる有櫛動物門に属する生物。名前の通りクラゲに似たゼラチン質の体を持つが、刺胞動物門というグループに属するクラゲとは異なり刺胞を持たない。四対八列の櫛板を用いて遊泳する、一対の触手を用いて捕食行動を行うなどの特徴が広く見られる。

(注2)繊毛細胞から突出する、毛状の構造。繊毛の運動は、細胞の移動や水流の発生など様々な機能を担っている。

(注3)底生性水域において、ほぼ常時水底に着いたままで生活する性質。水底にある岩や藻類などに固着して生活するものも含め、このような生物の総称を底生生物という。

*クシヒラムシ目

底生性の生態を示すクシクラゲの一系統。多くの種が平たい形状を示す。

海藻や海綿、八放サンゴなど、他の生物に付着して生活するものも多く見られる。

■詳しくはアクアマリンふくしま公式サイトの下記ページをご覧ください

https://www.aquamarine.or.jp/new-animals/harpcombjelly2025/

お問い合わせ

アクアマリンふくしま(公益財団法人ふくしま海洋科学館)

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町50

TEL 0246-73-2525(開館時間 通常期⇒9:00~17:30 冬季12/1~3/20⇒9:00~17:00)

公式サイト https://www.aquamarine.or.jp/

■アクアマリンふくしまは、最新情報をSNSで発信中です

Facebook https://www.facebook.com/aquamarinestaff

X(旧Twitter) https://x.com/aquamarinestaff

Instagram https://www.instagram.com/aquamarinestaff/

YouTube https://www.youtube.com/user/aquamarine0715

企業情報 企業情報

Postbox-newsR Provided by Like-s(ニュース配信・ホームページの企画・制作・システム開)

〒 9608254 福島県福島市南沢又河原前11番地 [株式会社ライクス内Web事業部]

TEL : 024-557-8053

ホームページ : http://www.like-s.jp/

ピックアップ記事(Postbox-newsR Provided by Like-s)

ピックアップ記事(新着)

〔火災情報・鎮火〕平田村上蓬田字程久保で発生の建物火災は、2月4日14時14分に鎮火しました。

ラジオ福島

2026.02.04(水) 14:33

〔火災情報〕2月4日13時35分頃、平田村上蓬田字程久保で建物火災が発生しました。

ラジオ福島

2026.02.04(水) 13:50

「Radio de Show」、順調に公開生放送、進んでおりますよー☆

ラジオ福島

2026.02.04(水) 13:18

「ふくしまあんぽ柿ヌーン」2/7東京・東北Cafe&Dining トレジオンポートで開催!!

ラジオ福島

2026.02.04(水) 12:47

【晴れの日の贈り物セレクション2026】普段使いができるペンの形で、木材に込められた思い出を残そう

エス・シー・シー

2026.02.04(水) 12:00

© newsR.jp.

![newsR.jp[ニュースアール]](/img/logo_kana.svg)

![newsR.jp[ニュースアール] newsR.jp[ニュースアール]](/img/head_logo.svg)

![ふくしまの気になる情報を発信 newsR.jp[ニュースアール]](/img/foot_logo.svg)